DIYで整備してユーザー車検を受ける方法を紹介します

今回はスイフトスポーツ(ZC33S)をユーザー車検で通したのでその時の様子を紹介します。

ユーザー車検とは

車検とは一般的にディーラーや街の整備工場に依頼して車検を受けますが、ユーザー車検は自分で運輸支局(陸運局)に持ち込んで検査を受けることを言います。

自分で検査を受けることによって費用を節約できるメリットがありますが、自分で整備をする必要があり検査に落ちた際の対応も全て自分で行う必要がある為ある程度車の知識が必要になります。

自分でユーザー車検を受けるには

ユーザー車検を受けるまでの手順を説明します。

車の整備・点検をする

運輸支局に持ち込む前に車の整備や点検を行う必要があります。

自宅で整備する場合、灯火類・ウォッシャー液が出るかどうか・オイル漏れ・排気漏れ・各種ブーツの破れやひび割れ・タイヤの溝・メーターに警告灯がついていないか・最低地上高(車高を落としている場合)を点検しておきました。

普段から整備している場合は不要ですが、冷却水やブレーキフルード等も交換しておくと良いでしょう。

点検すると同時に24か月点検記録簿も後々必要になりますので記入しておきます。

基本的には点検記録簿の内容通りに点検します。

車検の項目の中の一つである光軸・サイドスリップ・排ガス検査に関しては自宅で点検することが難しいので陸運局の近くにあるテスター屋さんに持ち込んで見てもらうことをオススメします。

場所にもよりますが数千円で見てもらえると思います。

ちなみに私の場合は落ちたらテスター屋さんに見てもらえば良いかと思いぶっつけ本番で受けました。

予約をする

ユーザー車検を受けるには事前に予約をする必要があります。

いきなり運輸支局に行って受けることは出来ません。

上記のサイトにアクセスして必ず予約をします。

予約が埋まっている時間帯もあるので早めに予約しておきましょう。

慣れていない場合は朝が早いですが1ラウンドを予約しておくことをオススメします。

早い時間に受けておくことで、万が一検査に落ちた場合でも受けなおすことが出来ます。(3回まで受けなおすことが出来る)

必要な書類を用意する

出発前に用意する書類は以下の通りです。

- 車検証

- 自賠責保険証(新しい証書と古い証書の両方)

- 自動車税納税証明書(普通車は不要でした。軽自動車とバイクは求められるかもしれません。)

- 点検記録簿(無くても検査は受けられますが、後で整備が必要。)

以下の書類も必要ですが、運輸支局でも入手可能です。

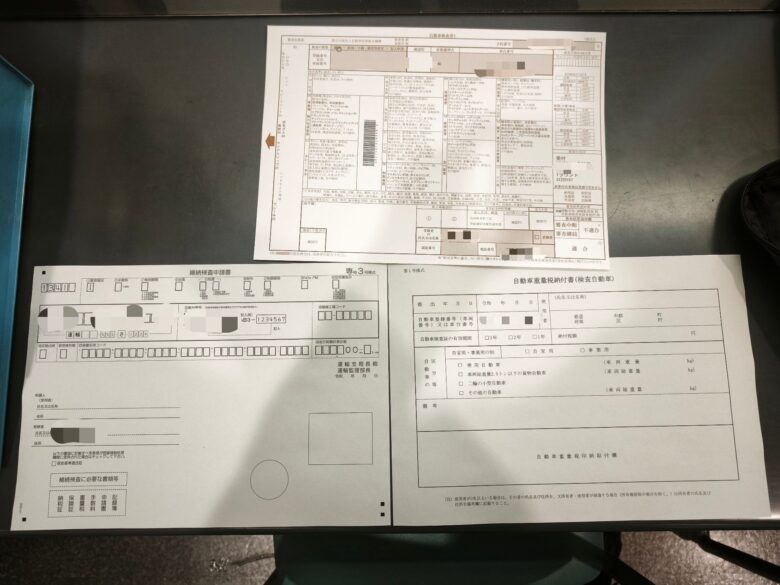

- 継続検査申請書

- 自動車重量税納付書

- 自動車検査票

運輸支局に着いたら

場所によって手順が若干異なるかもしれませんが、まずは継続検査の受付をしている窓口に行きます。

車検証のバーコードを読み込む機械がどこかにあると思います。

車検証の下の方にあるQRコードみたいなバーコードを機械に読み込ませます。

すると以下のような書類3枚が出てきます。

事前にユーザー車検の予約をしておけばある程度記入された状態で出てきます。

住所や重量税の金額は自分で記入する必要があります。

重量税の金額は以下のサイトで調べることが出来ます。

>>次回自動車重量税額照会サービス

事前にインターネットでこの書類は入手可能なので記入した状態で持っていけばスムーズですが、私はいつも自動で出てくるので運輸支局で書いてます。

書き方が分からなくても見本が置いてありますし、職員に聞けば教えてくれるはずです。

お金を払う

運輸支局で支払うお金は検査手数料・重量税・自賠責保険の3種類です。

自賠責保険は運輸支局でも加入できますが、事前に車屋さん等で加入して持って行っても大丈夫です。

どこで入っても金額は同じです。

この3種類のお金を払う為の窓口が必ずあるので払いに行きます。

お金を払うと自動車検査票と自動車重量税納付書に印紙を貼ってくれます。

車種によって金額が異なりますが、今回受けたスイフトスポーツの場合は以下の通りです。

- 検査手数料(2300円)

- 重量税(16400円)

- 自賠責保険(17650円)

合計36350円で車検を受けることが出来ました。

ディーラーで通すと10万円くらいはかかるのでかなり安くなりました。

ちなみに自賠責保険の金額はその年によって異なるので多少上下します。

重量税は車によって異なりますし、古い車は割増されていることもあって金額は上がります。それでもディーラーで車検を受けるよりは安いですが。

書類を窓口で見せる

印紙が貼ってあればそのまま検査レーンに並んでも良いみたいですが、慣れていないので継続検査の窓口で書類の確認をしてもらいました。

この辺のルールに関しては各地の運輸支局によって異なるかもしれません。

書類のOKが貰えたら検査レーンに並びます。

慣れていなければ何番のレーンに並べばいいのか教えてくれると思います。

検査レーンに並び検査を受ける

いよいよ検査を受けます。

検査レーンに並ぶ前にフロントガラスに貼られている車検ステッカーを剥がしておきます。

慣れていないとオロオロしてしまうかもしれませんが、順番が来たら検査員の方に「初めてです」と伝えましょう。

横について一緒に検査を受けてくれると思います。

周りは仕事で来ている人ばかりで不安になりますが、大丈夫でした。

検査の順番は概ね以下の通りです。

- 外観検査

ヘッドライト・ブレーキランプ・ウインカー・ホーン・ウォッシャー液が出るかどうか・メーター警告灯・最低地上高・ボンネットを開けて車体番号のチェック等のチェック - サイドスリップ

検査機械に向かってゆっくりと進入します。 - スピードメーター検査

ローラーの上に車を乗せて40キロに達した時点でボタンを押すまたはパッシングをする。 - 光軸検査

ロービームにした状態で待つと検査結果が表示される。 - 下回り検査

下回りの部品にガタツキがないか・ブーツ破れ・排気漏れ・オイル漏れ等を検査していると思います。 - 排気ガス検査

検査棒をマフラーに挿しこみ、結果が出るのを待ちます。

万が一落ちた場合でも当日中なら3回まで受け直しが出来ます。

光軸やサイドスリップで落ちた場合は近くのテスター屋さんで見てもらいましょう。

検査に全て合格したら

自動車検査票を先ほどの窓口に提出します。

しばらく待つと呼び出され、新しい車検ステッカーと書類を返してもらえます。

新しい車検ステッカーを自分で貼り、終了となります。

まとめ

- ある程度車を分かっていないとユーザー車検は難しい

新車から3年か5年目くらいまでならそこまで整備しなくてもそのまま通るかもしれませんが、何も知識がない状態で受けるのは難しいと思います。 - 必要経費のみの支払となるのでかなり安く抑えられる。